O mundo na ponta dos dedos. A cartografia tátil como forma de incentivo ao turismo Inclusivo.

Mapas são feitos para serem vistos. De forma simplificada e escala reduzida, eles representam algo que está fora do alcance da visão – mas não da mente e da inteligência. Ainda assim, é preciso ter olhos capazes de vê-los. Quem não os tem (e não é pouca gente) perde a oportunidade de conhecer e entender melhor o que costumamos chamar genericamente de mundo, o que abrange desde o guia de ruas de uma cidade até a disposição dos continentes no planeta.

No câmpus da Unesp em Ourinhos, no interior de São Paulo, a geógrafa Carla Sena – que enxerga perfeitamente – trabalha para expandir as fronteiras do mundo das pessoas com deficiência visual.

Ela coordena um dos poucos grupos de pesquisa no Brasil dedicados à cartografia tátil, cujo objetivo é desenvolver e adaptar mapas e outros tipos de material didático usados em aulas de Geografia em função das necessidades de quem não pode contar com a visão, mas, em compensação, é extremamente sensível ao toque.

“As pessoas geralmente visitam laboratórios sem poder pôr as mãos nos experimentos. No meu trabalho, o objetivo é exatamente esse – tocar”, explica Carla.

Mas há um mal-entendido, muito comum por parte de quem toma contato com suas pesquisas, que ela faz questão de evitar. “Não fazemos mapas para cegos”, esclarece. “Fazemos mapas que permitem que um aluno com deficiência visual possa trabalhar junto com seus colegas videntes em sala de aula.” A cartografia tátil, explica, se insere no que vem sendo chamado de Geografia Inclusiva.

A forma como o grupo de Ourinhos construiu um mapa do Brasil ilustra bem o caráter da proposta. Coberto por uma lâmina plástica transparente na qual foi impresso em relevo o contorno do território nacional, com texturas diferentes para cada região, o material inclui título e legendas em braile.

“Se fosse apresentado apenas desta forma, somente quem lê braile conseguiria entender este mapa. Para quem enxerga, ele não diz nada”, explica a geógrafa. Assim, prossegue, os colegas de classe, sem problemas de visão, não teriam estímulo para interagir com a criança que os tem. Segundo ela, ter um mapa exclusivo para o deficiente visual acaba intensificando a sensação de exclusão que já é presente na vida deste estudante.

Por isso, em vez de utilizar a lâmina plástica isoladamente, o grupo preferiu usá-la para cobrir um mapa colorido das regiões brasileiras. “Quando colocamos cores por baixo do plástico com texturas, o aluno com deficiência visual pode fazer dupla com o colega que enxerga em um exercício proposto pelo professor”, afirma.

As cores são recursos importantes também para os alunos com baixa visão, isto é, que não perderam a capacidade visual completamente, mas têm grande dificuldade para enxergar. Eles são, aliás, maioria entre a população com deficiência visual grave. Segundo o IBGE, existem mais de 2,5 milhões de brasileiros com baixa visão, contra 148 mil que são cegos.

Pensando nas pessoas com baixa visão, os mapas desenvolvidos em Ourinhos costumam combinar cores contrastantes, como vermelho e azul. Já os materiais que brilham muito são evitados. Segundo Carla, existem pesquisadores nessa área preocupados também com a cartografia para pessoas daltônicas, que têm dificuldades para distinguir as cores.

Mãos à obra

Para se certificar de que seus mapas realmente funcionam entre os estudantes com deficiência visual, o grupo mantém uma parceria com a Associação Jacarezinhense de Atendimento ao Deficiente Auditivo e ao Deficiente Visual (Ajadavi), de Jacarezinho, município vizinho de Ourinhos. Os membros da entidade participam de testes com o material produzido e os resultados direcionam os pesquisadores para fazer os aperfeiçoamentos necessários.

Para se certificar de que seus mapas realmente funcionam entre os estudantes com deficiência visual, o grupo mantém uma parceria com a Associação Jacarezinhense de Atendimento ao Deficiente Auditivo e ao Deficiente Visual (Ajadavi), de Jacarezinho, município vizinho de Ourinhos. Os membros da entidade participam de testes com o material produzido e os resultados direcionam os pesquisadores para fazer os aperfeiçoamentos necessários.

“A ideia não é testar o aluno e sim o mapa”, enfatiza Carla. “Se não funcionar, precisamos mudar, trocar os materiais, por exemplo.” A experiência acumulada com base neste método, baseado em tentativa e erro, é essencial para não repetir o que já não deu certo, como o uso de linhas muito finas, que não são facilmente detectadas pela polpa dos dedos. Em mapas urbanos, por exemplo, o arruamento deve ter a largura de aproximadamente um dedo para ser corretamente percebido pelo usuário.

A experiência com deficientes visuais já rendeu à pesquisadora importantes insights sobre as diferenças no processo de apreensão de conteúdo por meio do tato e da visão.

“Quando mostramos um mapa para alguém que enxerga, essa pessoa o vê por inteiro, observa as cores e depois vai para os detalhes”, descreve a pesquisadora. Segundo ela, na pessoa com deficiência visual o processo é inverso. “Ela primeiro sente os detalhes e constrói, aos poucos, uma representação sensitiva em sua mente. Isso significa que se colocarmos muitas informações de uma só vez, a pessoa se confunde.”

Como representante de uma área relativamente nova e que vem ganhando cada vez mais espaço no meio acadêmico, a pesquisadora já encontrou resistências por parte de colegas.

Como representante de uma área relativamente nova e que vem ganhando cada vez mais espaço no meio acadêmico, a pesquisadora já encontrou resistências por parte de colegas.

“No começo, os engenheiros cartógrafos ficavam arrepiados, porque nossa pesquisa generaliza, arredonda, suprime coisas em escalas muito pequenas. Quando começamos a apresentar trabalhos nos primeiros congressos, éramos criticados”, diz. “Hoje isso mudou, porque se percebe que, se tenho um objetivo claro para o mapa, algo específico para ensinar com ele, a escolha do que vai entrar ou não na representação pode facilitar a aprendizagem.”

Três dimensões

Um dos principais trabalhos desenvolvidos pelo grupo em Ourinhos foi um globo terrestre tátil, planejado para o ensino de coordenadas geográficas. Apresentada como trabalho de conclusão de curso de uma das alunas de Carla, a pesquisa levou dez meses para ser concluída.

No primeiro protótipo, o grupo usou uma bola de isopor envolvida com biscuit (massa à base de amido e cola branca), na cor azul, que representava o oceano. Os continentes foram feitos com feltro, o que causou o primeiro problema. O recorte do tecido precisava ser feito com base na circunferência do globo, mas isso acabava gerando emendas nos continentes que, quando tocadas, eram confundidas com linhas imaginárias, como paralelos ou meridianos.

As principais linhas imaginárias – o equador, os trópicos e os círculos polares – foram feitas de arames de diferentes espessuras e texturas. “Chegou um momento em que os continentes e os arames começaram a se soltar, e precisamos recomeçar e pesquisar o melhor material para colar à bola de isopor”, recorda a pesquisadora.

As principais linhas imaginárias – o equador, os trópicos e os círculos polares – foram feitas de arames de diferentes espessuras e texturas. “Chegou um momento em que os continentes e os arames começaram a se soltar, e precisamos recomeçar e pesquisar o melhor material para colar à bola de isopor”, recorda a pesquisadora.

No segundo protótipo, o oceano foi feito de velcro. Nele foram colados separadamente os continentes e as linhas imaginárias, também de feltro. Desse modo, o globo poderia ser apresentado inicialmente sem esses elementos, que seriam introduzidos ao longo da aula, à medida que novos conceitos fossem apresentados.

As inevitáveis emendas geradas pelos recortes passaram a ser planejadas, de modo a coincidir com os meridianos. Depois vieram as linhas imaginárias principais. As linhas do Equador e dos trópicos podem ser usadas para trabalhar questões relacionadas ao clima, explica Carla.

“Os alunos adoraram (o globo), porque, diferentemente do mapa, o material tridimensional permite mais informalidade. Eles podem segurá-lo, o que torna seus elementos mais associativos.”

O globo passou uma semana no Instituto Benjamin Constant, uma escola de ensino fundamental para crianças com deficiência visual, no Rio de Janeiro. Da experiência vieram sugestões que levaram à versão final do objeto, com uma adaptação demandada por alunos com baixa visão: o velcro, que era cinza, não representava satisfatoriamente a cor dos oceanos. “A dificuldade foi encontrar velcro na cor azul”, lembra a professora.

Superado o obstáculo, os continentes também foram aprimorados: em vez do feltro, o recorte de cada porção de terra do planeta foi feito em EVA, polímero que lembra borracha, muito usado em brinquedos e no acabamento de calçados. Assim, quem utilizava o material se deparou com texturas mais agradáveis ao toque.

Realidade em miniatura

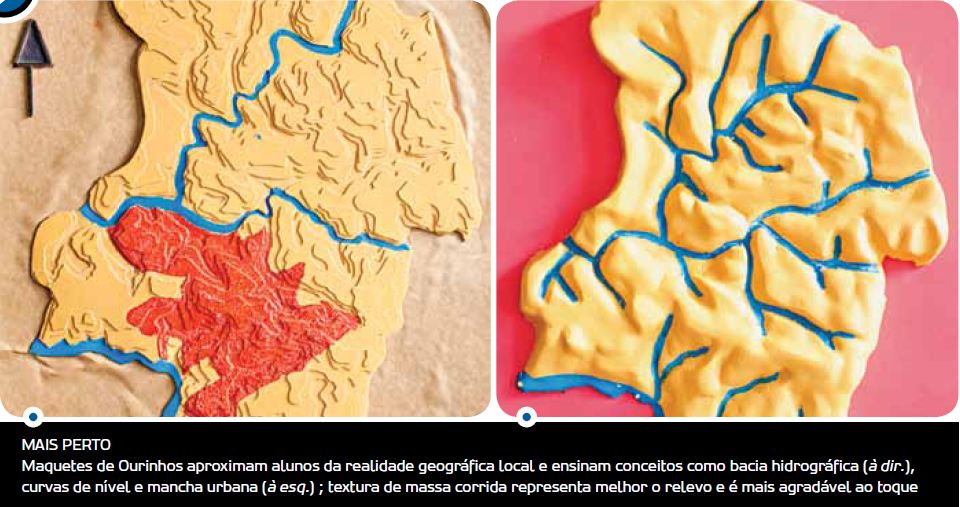

Além de mapas e globos, o grupo também desenvolve maquetes. Uma delas representa o município de Ourinhos e foi construída para ensinar o conceito de curvas de nível, um tópico importante da cartografia de relevo. As curvas de nível são linhas imaginárias que unem pontos de igual altitude de uma região.

Com papel carbono, uma curva de nível correspondente a determinada altitude foi desenhada em uma folha de papel vegetal. Assim, há uma folha para cada altitude representada no mapa. Todos os desenhos foram transferidos, novamente por meio de papel carbono, para folhas de papel paraná, muito usado em maquetes devido a sua resistência. Cada pequena curva de nível foi então recortada e colada, da menor para a maior altitude, formando uma espécie de escada.

Uma segunda maquete, que ilustra a hidrografia da cidade, também foi construída. “Aqui, decidimos representar o relevo com massa corrida, para ficar mais próximo da realidade, que não tem degraus”, explica Cristiano Gimenez, aluno do curso de Geografia e orientando de Carla Sena.

A massa cobre uma base de isopor e passou por um processo no qual foi lixada e readicionada em até sete camadas, para que a textura ficasse agradável, e o formato, próximo do real, descreve Gimenez. “O único problema foi que o silicone usado para representar os rios se soltou. Ainda não sabemos se o problema foi o tipo de silicone ou a tinta que usamos, mas estamos pensando em uma forma de readaptar a maquete”, conta o rapaz.

A professora incentiva seus alunos a não considerarem esses obstáculos como trabalho perdido. “Anotamos tudo em um documento que chamo de ‘memorial descritivo do recurso didático’. É trabalhoso, mas muito importante para registrar todos os materiais e métodos utilizados e evitar que erros se repitam”, explica.

Feita de forma artesanal, cada maquete leva até um mês e meio para ficar pronta, fora uma média de um mês de pesquisa e preparação. Os materiais usados são sempre de baixo custo. Os professores que frequentam as oficinas oferecidas pela pesquisadora não precisam recorrer ao grupo para encomendar mapas, pois estarão capacitados a produzi-los dentro da escola.

Feita de forma artesanal, cada maquete leva até um mês e meio para ficar pronta, fora uma média de um mês de pesquisa e preparação. Os materiais usados são sempre de baixo custo. Os professores que frequentam as oficinas oferecidas pela pesquisadora não precisam recorrer ao grupo para encomendar mapas, pois estarão capacitados a produzi-los dentro da escola.

Segundo Carla, nessas oficinas é comum encontrar professores de ensino fundamental e médio que não tiveram nenhum tipo de preparação para a educação inclusiva durante sua formação. “Nosso objetivo é desenvolver a melhor metodologia com o melhor material possível, porque não trabalhamos com produção, e sim com transferência de conhecimento. Queremos que esses recursos sejam explorados ao máximo em sala de aula.”

Educação especial

A capacitação de professores para o uso da cartografia tátil ganha ainda mais importância considerando-se mudanças no panorama da educação especial no Brasil, implementadas pelo Ministério da Educação nos últimos anos. Com o objetivo de combater a exclusão, desde 2010, qualquer escola deve estar preparada para receber alunos com múltiplas deficiências, inclusive auditivas.

Mas a medida também cria uma dificuldade para os pesquisadores que desenvolvem pesquisas com Geografia Inclusiva, na medida em que pulveriza seu universo amostral, anteriormente mais concentrado em escolas especiais.

“Antes, com frequência tínhamos os alunos cegos e de baixa visão reunidos num local. Atualmente, cada um está na sua escola do bairro. Do ponto de vista da nossa pesquisa, o trabalho foi fragmentado”, explica Maria Isabel Freitas, do Instituto de Geografia e Ciências Exatas do câmpus de Rio Claro, que também trabalha com cartografia tátil. “Os professores de algumas escolas especiais que hoje não existem mais estão espalhados pelas escolas comuns, muitas das quais sem estrutura para dar o atendimento adequado às pessoas com deficiência”, acrescenta ela.

Em Rio Claro, Maria Isabel desenvolve materiais que usam também o sentido da audição, os chamados mapas audiotáteis. Eles contêm botões em locais estratégicos que, uma vez pressionados, ativam uma gravação que fornece informações sobre os locais retratados. Segundo a engenheira cartógrafa, o recurso exige conhecimentos de programação para a ativação do sistema e ainda é pouco explorado no Brasil. “Precisamos nos apoiar em estudos internacionais, pois aqui ainda são poucos os pesquisadores que se dedicam a esse tema”, diz.

Em Rio Claro, Maria Isabel desenvolve materiais que usam também o sentido da audição, os chamados mapas audiotáteis. Eles contêm botões em locais estratégicos que, uma vez pressionados, ativam uma gravação que fornece informações sobre os locais retratados. Segundo a engenheira cartógrafa, o recurso exige conhecimentos de programação para a ativação do sistema e ainda é pouco explorado no Brasil. “Precisamos nos apoiar em estudos internacionais, pois aqui ainda são poucos os pesquisadores que se dedicam a esse tema”, diz.

Assim como Carla em Ourinhos, Maria Isabel também dá cursos de formação de professores que orientam sobre as dificuldades dos alunos com deficiência visual e traçam roteiros de uso dos materiais durante as aulas. “A ideia é facilitar a vida do professor, que muitas vezes se vê perdido ao receber um aluno cego ou de baixa visão em sala de aula”, afirma.

Fonte: Unesp Ciência

Compartilhe

Use os ícones flutuantes na borda lateral esquerda desta página

Siga-nos!

Envolva-se em nosso conteúdo, seus comentários são bem-vindos!

Artigos relacionados

Teleton AACD. A pessoa com deficiência como protagonista.

Teleton AACD. A pessoa com deficiência como protagonista. Uma iniciativa internacional abraçada pelo SBT no Brasil.

Acessibilidade no ESG. Equipotel aborda o tema para o turismo.

Acessibilidade no ESG, para o mercado do turismo. Equipotel aborda a importância da inclusão da pessoa com deficiência.

Morte Sobre Rodas. Filme inclusivo foi candidato ao Oscar.

Morte Sobre Rodas. Dois protagonistas do filme, são pessoas com deficiência, um usuário de cadeira de rodas e outro com paralisia cerebral.

0 comentários